2020년, 대한민국을 포함한 전 세계는 코로나19 팬데믹이란 초유의 위기 속으로 빠져듭니다. 사회와 산업 전반이 흔들리는 가운데 오랜 전통과 자부심을 지닌 두산그룹도 치명적인 위기에 직면했습니다. 그 중심에 있던 인물이 박용만 당시 두산그룹 회장이었습니다.

1896년 8월 서울 종로 배오개시장에 문을 연 ‘박승직 상점’에서 출발한 두산은 국내 최초의 재벌 그룹이자 가장 긴 역사를 가진 기업으로도 꼽힙니다. 4대째 경영을 이어온 박 회장은 두산중공업을 중심으로 한 에너지‧중공업 사업을 미래 성장 동력으로 삼았습니다.

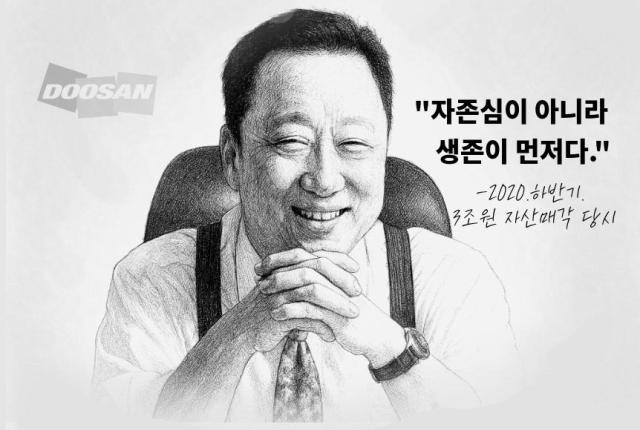

하지만 야심 찬 도전은 뜻하지 않은 변수 앞에 무너졌습니다. 두산중공업이 탈원전 정책과 경기 침체의 직격탄을 맞았고, 그룹 전체가 유동성 위기에 봉착했습니다. 두산의 위기는 경영 부진을 넘어 주력 사업의 근간이 흔들리는 구조적 위기였습니다. 박 회장은 고뇌 끝에 역사적인 결단을 내립니다. 2020년 6월 두산그룹은 채권단과의 자율협약(MOU)을 체결하고 긴급 자금 수혈을 받으며 구조조정의 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 그리고 이어지는 몇 달 동안 그는 핵심 자산 매각과 총수 일가의 경영 퇴진이란 고통스러운 구조조정을 단행합니다.

가장 상징적인 결정은 2020년 12월 그룹의 ‘캐시카우’ 역할을 해오던 두산인프라코어를 현대중공업지주에 매각하기로 한 양해각서(MOU)를 체결한 것입니다. 이어 미래 먹거리로 키워오던 두산퓨얼셀의 수소연료전지 생산라인 일부를 정리되거나 재편했고 그 외 두산솔루스, 두산타워 등 핵심 자산들을 연이어 정리했습니다. 이로 인해 두산그룹 외형은 축소됐지만 약 3조원의 자산 매각을 통해 유동성 위기를 넘기며 회생의 실마리를 마련하게 됩니다.

이는 단순한 ‘돈줄 확보’ 그 이상의 의미를 지닙니다. 두산이 한 세기 넘게 쌓아온 자산과 유산 일부를 포기하고서라도 생존을 선택한, 총수의 극단적 결단이자 희생이었기 때문입니다. 당시 박 회장은 이런 말을 남겼습니다. “두산이란 기업이 살아남기 위해, 그리고 일터를 지켜내기 위해 저희가 할 수 있는 모든 것을 내려놓았습니다. 우리에겐 자존심이 아니라 생존이 먼저였습니다.”

더욱 주목할 점은 그의 무소유 리더십이었습니다. 구조조정 과정에서 그는 명예회장직이나 고문 자리도 맡지 않고 그룹에서 완전히 물러났습니다. 재계에서는 "총수 일가가 책임을 회피하지 않고 최전선에서 고통 분담을 선택한 보기 드문 사례"로 평가했습니다. 이후 대한상공회의소 회장으로 활동하며 스타트업 생태계와 혁신 산업을 위해 정책 조율에 나섰습니다. 대기업 출신으로는 드물게 정부 규제 완화와 신산업 육성을 앞장서서 외쳤고, 여러 정치 세력 사이를 조율하며 실용 중심 경제 리더로 거듭났습니다.

그의 ‘별의 순간’은 거대한 야망의 실현이 아니었습니다. 오히려 내려놓는 용기, 조직의 생존을 위한 리더의 희생이란 더 근원적이고 묵직한 가치에서 비롯된 선택이었습니다. 오늘날 두산은 연료전지‧수소 터빈‧친환경 솔루션 등 새로운 미래를 향해 다시 뛸 준비를 하고 있습니다. 그 출발점엔 박용만 회장의 결단이 있었습니다. 혼돈의 시대, 리더가 어떤 선택을 해야 하는 지를 보여주는 교훈이기도 합니다.

댓글 더보기