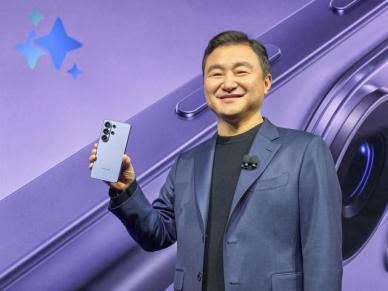

삼성전자가 갤럭시 스마트폰과 노트북, TV 일부 제품을 대상으로 '자가 수리 프로그램'을 30일 도입했다. 사진은 삼성전자 웹사이트에서 30일부터 판매를 시작한 자가 수리 공구와 갤럭시 스마트폰 부품[사진=삼성전자]

[이코노믹데일리] 앞으로는 삼성 갤럭시 스마트폰이나 노트북이 고장났을 때 소비자가 이를 직접 고쳐 쓸 수 있게 된다. 앞서 미국에서 입법화된 '자가 수리'가 한국에서도 가능해진 것이다. 국내에선 법적으로 의무화되지 않은 가운데 삼성전자는 자가 수리 프로그램을 시행한다고 밝혔다.

30일 삼성전자에 따르면 이날부터 소비자가 온라인에서 부품과 공구를 직접 구매해 제품을 수리하는 제도가 도입됐다. 서비스센터 방문 이외에 새로운 수리 방법이 하나 더 생겨난 셈이지만 손재주가 매우 뛰어난 '금손(金손)'이 아닌 한 낭패를 보기 십상이어서 실제 이용률이 얼마나 될지 관심이다.

삼성전자는 우선 일부 모델을 대상으로 자가 수리 정책을 운용하고 이를 차츰 확대할 예정이다. 현재 자가 수리가 가능한 모델은 갤럭시 S20·S21·S22 시리즈와 갤럭시 북 프로 39.6cm 시리즈, 80cm TV 3종 등이다. 부품과 공구는 삼성전자서비스 웹사이트에서 판매한다.

당장 모든 부품을 직접 교체·수리할 수 있지는 않다. 스마트폰은 디스플레이, 후면 커버, 충전 포트를 지원하고 노트북은 터치패드와 지문인식 버튼, 전원 버튼 등 7개 부품이 자가 수리 가능 품목이다. TV 3개 모델은 패널 교체가 가능하다. 이들은 소비자의 수리 요구가 가장 높은 품목이라는 설명이다.

삼성전자는 웹사이트에서 부품별 수리 매뉴얼과 동영상을 제공하는 한편 '자가 수리 도우미' 애플리케이션(앱)'을 통해 새 부품이 제대로 동작하도록 최적화하는 과정까지 안내한다. 삼성 멤버스 앱에서는 자가 진단으로 수리 결과를 확인할 수 있다.

삼성전자가 자가 수리 정책을 도입한 배경은 최근 미국과 유럽을 중심으로 '소비자 수리 선택권 확대'가 화두로 떠오르면서다. 소비자가 구매한 제품은 소유권을 가진 소비자가 직접 고쳐 쓸 수 있어야 한다는 논리다. 이에 따라 미국은 2021년 7월 조 바이든 대통령이 행정명령을 내리면서 자가 수리가 의무화됐다. 각 주(州)에서도 관련 법안이 만들어졌다.

미국에서 자가 수리 정책이 의무화된 단초는 애플이 제공했다. 애플은 일부 부품만 망가져도 기기 전체를 리퍼(재생) 제품으로 교환받거나 새로 구매해야 했다. 미 당국의 압박이 커지자 애플이 같은 해 11월 해당 프로그램을 시행했고 지난해 8월 삼성전자가 뒤를 이었다. 삼성전자가 자가 수리를 도입한 것은 한국이 두 번째다.

막상 자가 수리가 가능해졌지만 실제 부품을 사서 직접 기기를 뜯는 소비자는 그리 많지 않을 전망이다. 스마트폰 구조가 워낙 복잡해진 데다 정밀하기까지 해서 자칫 새 부품을 망가뜨릴 수 있기 때문이다. 기기 분해·조립 경험이 없는 소비자에겐 2~3만원에 불과한 공임을 아끼려다 수십만원에 이르는 부품값만 날릴 위험이 크다. 기기를 재조립하는 과정에서 방수·방진 기능이 망가질 가능성도 적지 않다.

국토가 넓어 서비스망을 촘촘히 갖추기 어려운 미국과 달리 한국은 전국에 178개 서비스센터가 운영되는 점도 소비자가 자가 수리에 굳이 도전할 필요가 없는 이유다.

실효성과 별개로 삼성전자가 자가 수리를 국내에도 도입한 데에는 다른 여러 요인이 작용했을 거라는 분석이 나온다. 지난해 공정거래위원회 국정감사에서 노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)이 증인으로 출석한 가운데 오기형 더불어민주당 의원이 삼성의 자가 수리 정책 도입 계획을 물었다. 그러자 노 사장은 "국내 도입 여부를 검토하겠다"고 답했다.

업계 한 관계자는 "자가 수리 프로그램 도입은 세계적인 트렌드(추세)라고 볼 수 있다"며 "실제 자가 수리하는 소비자가 많지는 않겠지만 서구권에서 화두로 떠오른 수리 선택권을 보장하는 의미로 해석할 수 있을 것"이라고 말했다.

댓글 더보기