최근 현대자동차는 아이오닉 모델에서 '이상 가속' 문제가 있다고 판단, 고객들에게 무상수리 방침을 통보했다. 2016년부터 2019년 사이에 생산한 아이오닉 1만 8000여 대가 무상수리 대상이다. 추가 문제를 예방하기 위해 소프트웨어 업데이트 등의 조치를 취할 예정이다.

지난 2019년 6월 현대차 서비스센터를 통해 소극적으로 운영했던 무상 수리와는 차원이 다르다는 설명이다. 당시 현대차는 일부 차량에서 ‘가속 지연’(엑셀을 밟아도 과속이 잘 안 되는 현상) 문제를 파악한 뒤 접지 케이블 강화 등의 조치를 취했다. 다만 이 때는 서비스센터를 찾은 고객들만을 대상으로 하는 한정적 조치였다.

이번에는 찾아오지 않은 고객까지 무상수리 범위를 넓혔다. 현대차 측은 "당시는 '가속 지연' 문제였기에 모터와 감속기 모듈 접지를 강화하는 방법을 취한 것"이라며 "이번엔 '이상 가속' 현상이 발견돼 추가적인 현상을 예방할 수 있는 소프트웨어 업데이트 조치를 같이 포함했다는 점에서 다르다"고 밝혔다.

2년 전 문제를 인식하고도 방관한 것이 아니라는 것이다. 2년 만에 비슷한 형태의 무상수리 방침이 나오자 그간 알고도 쉬쉬한 것이 아니냐는 지적도 나왔다.

박철완 서정대 자동차학과 교수는 "'가속 지연'과 '이상 가속'은 반대되는 개념으로, 모두 가속 제어의 정확도가 떨어진다는 점을 의미하기 때문에 알고리즘을 최적화해서 버전업을 시키는 업데이트를 해야 한다"며 "옛 아이오닉 모델은 OTA(over the air, 무선 통신으로 소프트웨어를 업데이트하는 기술)를 지원하지 않기에 서비스센터에서 할 수밖에 없어서 무선수리 방침을 통보한 것 같다"고 평가했다.

안전 모드 가동 등의 대책이 있더라도 자동차 주행 자체가 도로 위 안전과 직결되는 만큼 무상 수리를 넘어 리콜의 기준을 강화해야 한다는 목소리도 적지 않다. 무상수리는 넓은 의미에서 리콜 조치에 포함되지만 제조사가 정부에 보고하지 않고 재량껏 자발적인 처리가 가능하다. 일종의 서비스 캠페인으로 본다는 관측도 있다.

김필수 대림대 교수(한국전기자동차협회장)는 "가속페달의 신호가 늦게 올라가는 것은 소프트웨어상의 한계점을 드러낸 것"이라며 "일반적으로 편의장치를 무상 수리, 안전장치는 리콜 조치하는 것을 토대로 보면 이상 가속 현상은 0.1초만 발생해도 사고로 이어질 수 있는 만큼 무상 수리가 아닌 리콜이 올바른 방향이었다고 본다"고 말했다.

김 교수는 "미국과 유럽의 좋은 부분을 차용해 만든 만큼 법적인 체계는 비교적 잘 마련돼 있지만 관리 감독이 안되는 경향이 있다"며 "수십년 간 관행으로 남아 있는 문화를 벗어나 소비자 중심에서 즉각 움직일 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있다"고 제안했다.

자동차 리콜 조치의 권한은 국토교통부가 갖고 있다. 정부는 지난 2013년부터 무상수리 제도를 리콜과 같은 수준으로 전면 재편하겠다고 밝혀 왔지만 아직까지 크게 개선된 점은 없다. 애매모호한 리콜과 무상수리 범위를 구체화할 수 있도록 법과 제도 정비가 필요하다는 지적이다.

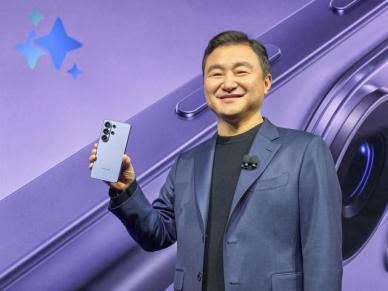

[사진=현대차그룹 제공]

댓글 더보기